Gemeinsamkeit

Jürgen Oberschmidt

Über Einheit und Vielfalt der musikalischen Sprache(n)

Untrennbar mit der eigenen Klanglichkeit verbunden, erscheint uns Musik als „eine Sprache, die wir sprechen und verstehen, jedoch zu übersetzen nicht im Stande sind“ (Eduard Hanslick). Musik sei eine Sprache, die jeder verstehe, wird behauptet, eine alles verbindende und Gemeinschaft schaffende Kraft wird dieser Kunst zugeschrieben. Im Rahmen dieses Beitrages soll dem nun auf der Grundlage eines Vortrags von Hans Georg Gadamer nachgegangen werden, den dieser kurz nach dem Mauerfall im Rahmen des Studium generale an der Universität Heidelberg gehalten hat. Es gilt, die Gedanken Gadamers mit unseren heutigen Ohren zu hören, um sie zum Anlass zu nehmen, sich mit Blick auf Musikunterricht dem Thema „Gemeinsamkeit“ etwas genauer zuzuwenden.

Nach Friedemann Schulz von Thun ist die Verbundenheit eines der vier seelischen Grundbedürfnisse. Musik vermag uns eine solche zu schenken: Das gemeinsame Hören und Musizieren vermittelt uns das Gefühl, einander zugehörig zu fühlen. Musik schafft Beziehungen: Wir verbinden uns mit anderen in gemeinsam erlebten Klangwelten, durch Musik entsteht Zusammenhalt, Einvernehmen, Konsens. Metaphorisch gewendet leben wir durch Musik in Einklang und Harmonie.

Musik könne Grenzen überwinden, so wird behauptet. Sie spreche eine Sprache die jeder verstehe, hier scheint Leibniz‘ Traum von einer lingua universalis endlich in Erfüllung gegangen zu sein. Feldstudien in abgeschiedenen Regionen Kameruns wollen belegen, dass Freude, Trauer oder Angst in westlicher Musik kulturunabhängig erkannt werden. Anhand von Hautleitwerten, der Herz- und Atemrate und mit Hilfe aufwändiger EEG-Messungen lässt sich feststellen, dass die Musik zu Schindler’s Liste bei freakigen Pygmäen Zentralafrikas und einem oberschwäbischen Hipster die gleichen Reaktionen hervorruft. Franz Liszt betrieb hier weniger Aufwand: Ihm reichte ein Sprung über die Alpen, um zu der Einsicht zu gelangen, dass Musik als universelle Sprache der Menschheit zu gelten habe. Kein Wunder, dass im Theater- und Konzertbetrieb unserer professionellen Musizierformationen die verschiedensten Nationen in Einklang und Harmonie ihre Bögen schwingen. Doch lässt sich dies mit Blick auf ihr berufliches wie privates Miteinander wiederum metaphorisch wenden? Glauben wir wirklich daran, dass sich die Protagonisten von solch magischen Formeln lenken lassen, um spätestens im Tempel der Musik ihr persönliches Dissonanzpotenzial aufzulösen?

Gemeinsamkeit durch musikpädagogische Zauberkräfte

Die in Rührung bestaunte magische Kraft eines Monsieur Mathieus (HB 3 + AB 1), als komponierender Hausmeister bereits damals ein Quer- oder Seiteneinsteiger im Angestelltenverhältnis, reichte gar so weit, dass sich nicht nur in Frankreich die Schulchöre füllten und gerade auch für Jungen das Singen wieder an Attraktivität zunahm. Bis heute bleibt es erstaunlich, dass so etwas ganz ohne Kulturagenten oder Bildungsplanreformen geschehen konnte! Musik lockt nicht nur die Besucher ins Kino, sie schafft unter den Mitwirkenden Gemeinsamkeit: Wie könnte es sonst gelingen, dass hier aus einer Horde wild pöbelnder Jungen in Windeseile ein glockenreiner Engelschor in schneeweißen Hemden die Zuhörer entzücken konnte? Außerunterrichtliches Engagement, wie diese AG-Arbeit in einer französischen Brennpunktschule, schafft eben Gemeinsamkeit: „Durch die Nacht, die mich umfangen, blickt zu mir der Töne Licht“, schon Clemens Brentano dichtete in diesem Sinne.

Die Macht der Musik und ihre Gemeinschaft spendende Kraft scheint allgemein schier grenzenlos zu sein. Egal ob in Das Konzert ein politisch kaltgestellter und zur Reinigungskraft degradierter Dirigent seine zusammengewürfelten Musiker aus dem Dornröschenschlaf zu Tschaikowskys Violinkonzert erweckt oder ob wir dank Regisseur Kay Pollak ein Burnout-Opfer als musikpädagogischen Streetworker Wie im Himmel erleben. Doch gelingen solche Wunderdinge „also auch auf Erden“? Führen uns hier die Sonntagsgebete von Politikern und Musikvereinsvorsitzenden mit ihrem Glauben an die einheitsstiftende musica universalis gar in jene Versuchung, der wir uns trotz Vater unser gerne hingeben, weil hier die sonst so zweckfreien Musen endlich einmal ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen dürfen? Wer etwas genauer hinsieht, darf feststellen, dass sich nicht jedes von Mathieus Kindern an dieser cineastischen Ode für das gemeinsame Musizieren beteiligen durfte; war doch für einen im kurzen Prozess für austherapiert erklärten Brummer nur die kärgliche kulturelle Teilhabe als Notenhalter vorgesehen.

Musik – eine Sprache, die jeder versteht

„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt.“ – Es sind vollmundige Worte eines Komponisten, der mit seinen Sinfonien den angelsächsischen Raum erobern wollte. Der Weltbürger Georg Friedrich Händel war ihm vorausgegangen, hatte als deutscher Komponist für die englische Bühne italienische Opern mit französischer Ouvertüre geschrieben. Und auch Joseph Haydn, der Verfasser dieses bekannt gewordenen Aphorismus‘, sollte mit dem hier geäußerten „Wir-Gefühl“ in der Fremde Erfolg haben. „Die ganze Welt“ beschränkte sich für Haydn jedoch auf jenen spärlichen Ausschnitt der besserverdienenden Kulturträger unseres Abendlandes. Die verbindende Kraft war hier weniger Haydns Musik, sondern vielmehr das gemeinsame Bildungsniveau, eine gemeinsame Musiksozialisation mit einem gemeinsamen Erwartungshorizont eben jener Gemeinschaft spendenden Community, auf die Haydns Musik nun traf. Und zu den hier gestifteten Gemeinsamkeiten solch einer adelig-bürgerlichen Peergroup gehörte selbstredend auch, diese Bildungsprivilegien ganz für sich zu bewahren. Dafür sorgten allein schon die Exklusivität versprechenden Eintrittspreise ihrer Konzerte.

Bricht man all diese Grenzen auf, so stellt man fest, dass Musik keine Sprache ist, die ein jeder versteht. Musik begründet sich nicht nur aus Hunderten von Sprachen mit unterschiedlichen Redewendungen und grammatischen Strukturen, sondern aus ebenso vielen musikalischen Pra-xen, in denen sie uns begegnet. Musik ist also längst keine einheitliche bzw. gemeinsame Sprache der Menschheit, aber über die Musik kann (und sollte!) es gelingen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Oft begehen wir dabei den Fehler, eine uns fremde musikalische Praxis nach den Maßen unseres eigenen Musikverständnisses abzumessen: Dann wird ein Gospel nach erfolgreichem Einsingritual in einer konzertanten schwarzen Chor-Robe dargeboten, es wird auf jene abgezirkelte Choraufstellung zurückgegriffen, die zuvor schon im Dienste Mendelssohns ihre positive Präsenz ausgestrahlt hat. Notenmappen werden auf Kommando in zuvor einstudierter Weise angelegt. Töne werden von der Stimmgabel abgenommen, nach Wink des Maestros erfüllt ein erstes Wehen den Raum und bereitet das Gebären des ersten Akkordes vor. Solch eine Stilpflege ist weit entfernt von den lebendigen afro-amerikanischen Wurzeln, in denen ein Gospel in seiner authentischen Praxis auch heute noch lebt. Wenn es um den Bestand der eigenen Tradition geht, zeigen wir uns historisch-informierter und beschäftigen uns akribisch mit Fragen der Besetzung und Klanggestaltung einer uns zeitlich fernen Aufführungspraxis. Im Umgang mit anderen Musikkulturen geben wir uns weniger aufgeklärt.

Vielfalt der Sprache – Verstehen der Welt

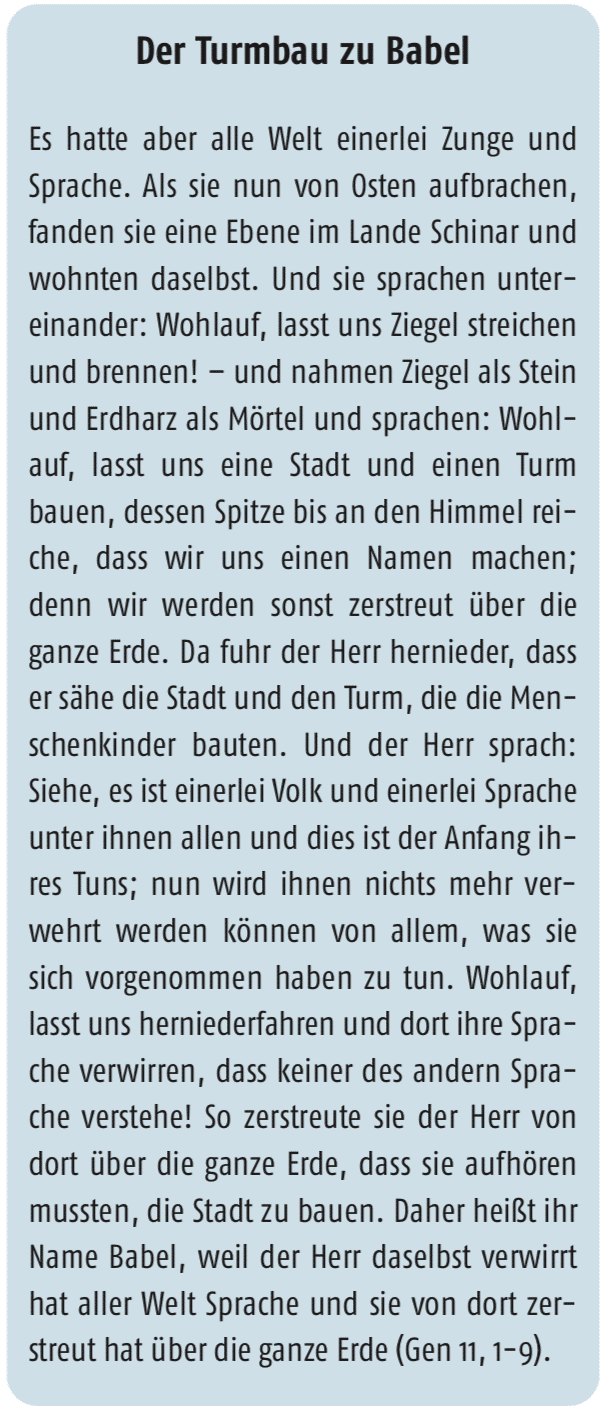

Im Sommersemester 1990, ein halbes Jahr nach dem Mauerfall, beschäftigte sich der 90-jährige Hans Georg Gadamer mit seinem Lebensthema: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen von Welt lautet der Titel seines Vortrags. Anhand der biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel versucht er einen weiten Bogen grundlegender Überlegungen zu spannen, die ihn schließlich zu Gedanken über die Einfühlung in den anderen und über die Verständigung zwischen den Kulturen führt: „So einen Text kann man mit heutiger Bereitschaft nicht im alttestamentlichen religiösen Zusammenhang allein lesen. Man muß unwillkürlich darüber nachdenken, daß offenbar die Einheit und Solidarität einer gemeinsamen Sprache hier das eigentlich Tragende ist, das unbändige Energien und grenzenlose Zuversicht in die eigene Berufung zur Herrschaft verkörpert. Wenn wir von diesem Text des Alten Testaments ausgehen, werden wir uns unwillkürlich fragen, wie es denn in unserer Welt aussieht, in der die Menschen ganz gewiß nicht die Einheit einer Sprache haben und – wie ich glaube – auch nie haben werden. Aber ob wir denn vor der Versuchung gefeit sind, unsere Kräfte ins Vermessene anzuwenden?“ (Gadamer 1999, S. 340). Zuhörer aus Ost und West dürften bereits seinen Gedanken gefolgt sein. Für Gadamer bedeutete damals das Gestalten von Gemeinsamkeit in diesen Verschiedenheiten die wohl größte gesellschaftspolitische Aufgabe und bemühte hier einen Ausdruck Heideggers: „‘Es weltet‘. Eine wunderbare Wortbildung“ (ebd., S. 347). Heute dürfen wir auf eine viel herausforderndere Art und Weise erleben, was es heißt, Abstände und Gegensätze zu überbrücken und einander Gehör zu schenken: „Ich kann in diesen Wochen und Monaten gar nicht ernsthaft genug betonen, was das für eine schwere Sache ist, daß wir lernen müssen, inmitten der Verschiedenheit der Sprachkulturen und der Traditionen zu einer wirklichen Solidarität zu kommen. Das wird nur langsam und mühsam gelingen“ (ebd., S. 346)

Im Sommersemester 1990, ein halbes Jahr nach dem Mauerfall, beschäftigte sich der 90-jährige Hans Georg Gadamer mit seinem Lebensthema: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen von Welt lautet der Titel seines Vortrags. Anhand der biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel versucht er einen weiten Bogen grundlegender Überlegungen zu spannen, die ihn schließlich zu Gedanken über die Einfühlung in den anderen und über die Verständigung zwischen den Kulturen führt: „So einen Text kann man mit heutiger Bereitschaft nicht im alttestamentlichen religiösen Zusammenhang allein lesen. Man muß unwillkürlich darüber nachdenken, daß offenbar die Einheit und Solidarität einer gemeinsamen Sprache hier das eigentlich Tragende ist, das unbändige Energien und grenzenlose Zuversicht in die eigene Berufung zur Herrschaft verkörpert. Wenn wir von diesem Text des Alten Testaments ausgehen, werden wir uns unwillkürlich fragen, wie es denn in unserer Welt aussieht, in der die Menschen ganz gewiß nicht die Einheit einer Sprache haben und – wie ich glaube – auch nie haben werden. Aber ob wir denn vor der Versuchung gefeit sind, unsere Kräfte ins Vermessene anzuwenden?“ (Gadamer 1999, S. 340). Zuhörer aus Ost und West dürften bereits seinen Gedanken gefolgt sein. Für Gadamer bedeutete damals das Gestalten von Gemeinsamkeit in diesen Verschiedenheiten die wohl größte gesellschaftspolitische Aufgabe und bemühte hier einen Ausdruck Heideggers: „‘Es weltet‘. Eine wunderbare Wortbildung“ (ebd., S. 347). Heute dürfen wir auf eine viel herausforderndere Art und Weise erleben, was es heißt, Abstände und Gegensätze zu überbrücken und einander Gehör zu schenken: „Ich kann in diesen Wochen und Monaten gar nicht ernsthaft genug betonen, was das für eine schwere Sache ist, daß wir lernen müssen, inmitten der Verschiedenheit der Sprachkulturen und der Traditionen zu einer wirklichen Solidarität zu kommen. Das wird nur langsam und mühsam gelingen“ (ebd., S. 346)

Sprache als Herrschafts-Instrument

In der Geschichte vom Turmbau zu Babel gehen die Baumeister im umgekehrten Sinne dem Wahn nach, sich „einen Namen zu machen“: „Was ist das für ein Name, in dem wir da zusammenbleiben wollen? Es ist der Name, den man hat und der einem erlaubt, auf den anderen nicht mehr zu hören“ (ebd., S. 347). Wenn wir hier nun der Frage nachgehen, was mit Blick auf Musikunterricht auf diese Weise dem Turmbau zu Babel gleicht, dann ist es zunächst einmal die vereinheitlichte Sprache, mit der wir auch in einer „durch die monolithischen Wissenschaften geprägten Welt“ (ebd., S. 346) leben.

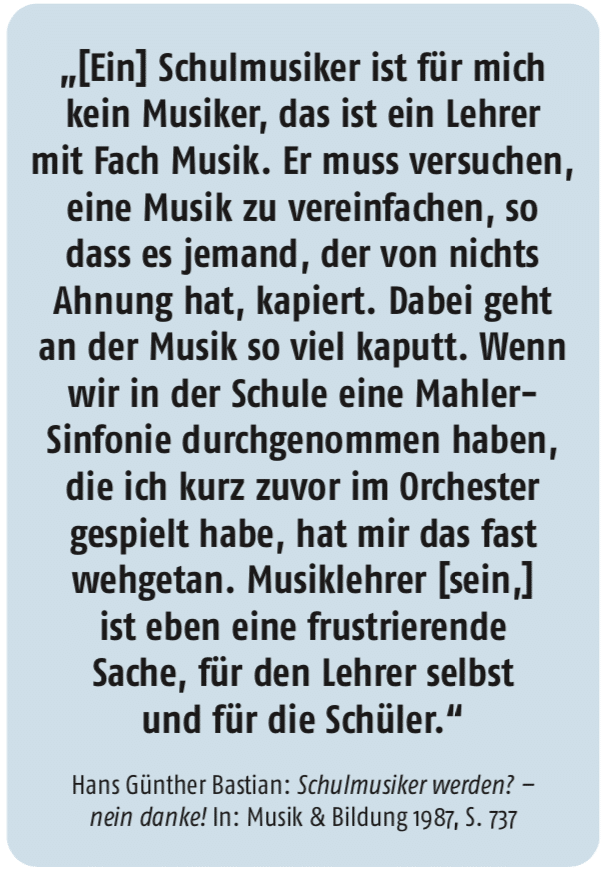

Das betrifft zunächst die Sprache, mit der wir über Musik reden, mit der wir in papierenen Weltzugängen Musik auf das begrifflich Fassbare reduzieren. Unter dem Mantel eines falsch verstandenen wissenschaftspropedeutischen Unterrichts wird Sprache zum Herrschaftsinstrument, zur Handlangerin eines langjährigen Separationsprozesses, der Gemeinsamkeit erst im Leistungskurs der Oberstufe erfahren lässt, wo die Wissenden mit Haydns Brüdern („Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt.“) unter sich sind. Formanalytiker bilden die selbsternannte Eliteeinheit der Musikologen und um im Unterricht Gemeinsamkeiten zu finden, darf dann die selig gesprochene Sonatenform als ein alles verbindendes Momentum festgestellt werden. Dass Haydn die leibhaftige Entstehung dieses Standardmodells selbst nicht mehr erleben durfte, stört hier wenig, vielmehr gilt dies als endgültiger Beweis seines genialen Schöpfertums. Schließlich gehört der Sonatenformerbauer Adolph Bernhard Marx zur selbsternannten Weltgemeinschaft unserer Opuskultur und der in Bonn geborene Beethoven, an dessen Sinfonien er sein Formgerüst exemplifizierte, war ebenso wie der in London komponierende Haydn ein anerkannter Wiener Klassiker. Es gilt eben, im Unterricht Gemeinsamkeiten festzustellen. Der Pianist und Dirigent Hans von Bülow nannte solche Analytiker die „Stallmeister der musikalischen Formen-Reitschule“. Im schulischen Musikunterricht findet sich bis heute solch eine Dressur, die Musik auf die Einheitsmechanik ihres kleinsten gemeinsamen Nenners reduziert und an ihrem größten gemeinsamen Vielfachen vorbeischaut. So ein kleiner Nenner passt gut ins Handgepäck, das dann auch jenen den Zugang zum Musikabitur als „gymnasialen Krönungspunkt“ (Eggebrecht 1980, S. 97) gewährt, die in der Mittelstufe die Platzreife erworben haben und damit sicherstellen, dass sie sich in der Partitur regelkundig bewegen können. Hans Heinrich Eggebrecht bezeichnet solch ein Vorgehen auf einem Weg der Gemeinsamkeiten mit seinem vorbereiteten Prüfungsordinarium und vorgefertigten Ergebnissen als „Gänsefüßchenwissenschaft“: Es ist „nicht möglich, wissenschaftliche Fragen zu kanonisieren (aufzulisten), so wenig wie es in der Wissenschaft möglich ist, die Antworten schon vorher zu wissen“ (ebd., S. 97). Musiklehrer „reduzieren den Stoff, aber verändern nicht das Prinzip“ (ebd., S. 98). Nur Stallmeister der Formanalyse möchten hier widersprechen: Sie halten sich an ein lehrplangeeignetes Formgerüst und lassen ihre Eleven dann bei festliegendem Schienenstrang und unveränderlichen Fahrplänen prüfen, ob sich die Komponisten daran gehalten haben. Unbequeme Nachfragen bedeuten hier eine Störung im Betriebsablauf.

Der Weg zur Reife: Ein Turmbau der Gemeinsamkeiten

Zum musikpädagogischen Turmbau der „Gemeinsamkeit“ gehört aber auch, welchen musikalischen Praxen wir hier überhaupt Zugang gewähren. Gadamer blickt hier zu den Griechen, die „wie jede lebendige Kultur, ihre Sprache als die selbstverständlich ‚richtige‘ Sprache ansehen. […] Die Griechen hatten ein einziges Wort für alle, die nicht Griechisch sprachen: Das waren die Barbaren, die ‚Barbaroi‘“ (Gadamer 1999, S. 341). Auch heute gilt für den Musikunterricht leider mancherorts immer noch Haydns Aphorismus „Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt.“ Stützen lässt sich diese These durch einen kleinen Einblick in eine Verordnung zur Durchführung des musikpraktischen Abiturs eines Bundeslandes südlich der Elblinie. Zunächst einmal wird genau definiert, mit welchen Instrumenten hier der Zugang in die Prüfungszone gewährt wird. Sie stammen allesamt aus dem Sprengel unserer abendländischen Hochkultur, ihre Liste liest sich wie die Besetzung einer Brucknersinfonie unter Hinzufügung von Akkordeon und Gitarre. Eine Willkommenskultur für Instrumentalisten aus anderen Kulturkreisen ist grundsätzlich gegeben: „Weitere hier nicht genannte Instrumente bedürfen der Zustimmung des zuständigen Regierungspräsidiums. Entsprechende Anträge sind rechtzeitig vor der Wahl des Prüfungsfaches Musik durch den Fachlehrer beim Musikreferat des jeweiligen Regierungspräsidiums zu stellen.“ Eine wohlwollende Einzelfallentscheidung muss berücksichtigen, ob mit Hilfe der musikalischen Weltgleichung hier auch eine entsprechende Leistungsmessung mit türkischer Saz oder der Bağlama möglich ist. Auch den Bedrohungen populärer Praxen hält solch ein monolithischer Turm bis heute stand: „Der E-Bass muss mit einem akustischen Instrument konzertieren, auf Antrag darf er als alleiniges Instrument auftreten“, wenn eine mit anderen Instrumenten „vergleichbare künstlerische Leistung möglich ist.“ Bestimmungen für das Musizieren mit dem iPhone liegen noch nicht vor. Eine Prüfung im „Pop- und Jazz-Gesang“ ist zumindest grundsätzlich statthaft; hier müssen allerdings fünf Minuten des Programms in den Bereichen „Volkslied, Kunstlied oder Oper“ angesiedelt sein, damit sich der „Barbaroi“ nach popmusikalischem Tun mit sängerischer Haltung in ein Leben nach der Schule verabschieden kann.

Gemeinsamkeiten schaffen durch Elementarisieren und Banalisieren?

Musikunterricht wird als ein Unterricht des Elementarisierens und Banalisierens erlebt. Grund dafür ist eine homophone Pädagogik, die sich stets auf die Suche nach Gemeinsamkeiten begibt und dabei alle polyphonen Strukturen als Störfaktoren ausschließen möchte, um Musik als begriffslose Erkenntnis in möglichst uniformierte Worte zu kleiden. Allein eine solche Homogenität scheint erfolgreiche Lernprozesse zu versprechen. Diese Gleichheitsbedingungen zeigen sich in der württembergischen Schulordnung von 1599: „Sodann der Schulmeister die Schulkinder mit Nutz lehren will, so soll er die in drei Häuflein einteilen. Das eine, darinnen diejenigen gesetzet, so erst anfangen zu buchstabieren. Das andere die, so anfangen die Syllaben zusammenzuschlagen. Das dritte, welche anfangen zu lesen und zu schreiben.“ Diese Gliederung in „drei Häuflein“ hat nicht nur in unserem Schulsystem ihre Spuren hinterlassen. Eine didaktische Interpretation versuchte seit den 1970er Jahren, Gemeinsamkeiten im Erfahrungshorizont der Gruppe zu vermessen und hier von einem gemeinsamen Treffpunkt auszugehen, ohne dabei einen Plural zu gebrauchen. Ein aufbauender Musikunterricht versucht, den musikalischen Fähigkeiten ein gemeinsames Fundament zu geben, um Kompetenzen schrittweise, also Step by Step, aufzubauen und damit den Urgesetzen einer instrumentalen Ausbildung zu folgen. Selbst wenn ein Jugend-musiziert-Preisträger und sein Banknachbar, der seine metrischen Kompetenzen bisher vornehmlich beim Brustschwimmen entwickeln durfte, hier eine gemeinsame Grundlage entdecken sollten, werden sie durch die modern-aufgeklärte Pädagogik schnell desillusioniert: „Die zu Anfang von einem Punkte ausgehen, sind am Ende einer Stunde nicht mehr beisammen.“ Dieser Ansicht war zumindest Joachim Heinrich Campe, der die Entwicklungen der Aufklärung noch aus seinem Küchenfenster beobachten konnte und sich nach dem Sturm auf die Bastille selbst nach Paris auf-machte, um mit seinem Schüler Wilhelm von Humboldt hier nach dem Rechten zu sehen.

Gemeinsamkeiten in eigenen Erfahrungshorizonten entdecken

„Man nehme von aller Art von musicalischen Arbeiten wahrhafte Meisterstücke; zeige den Liebhabern das Schöne, das Gewagte, das Neue darin; man zeige zugleich, wen[n] dieses alles nicht drin[n] wäre, wie unbedeutend das Stück seÿn würde.“ So äußert sich Carl Philipp Emanuel Bach in seiner Korrespondenz mit Johann Nikolaus Forkel. Ihm geht es darum, das Besondere, das Einmalige an einem Musikstück zu beschreiben, die Musik nicht einzuglätten. Ein Ziegelstein lässt sich ausmessen und beschreiben, die individuelle Formung eines Felsens dagegen nicht. Häufig neigen wir im Musikunterricht dazu, uns beim Vermessen von gut portionierbaren musikalischen Ziegelsteinen aufzuhalten und an den großartigen Felsmassiven vorbeizuschauen. Wo finden wir in Schulbüchern die Musik Gustav Mahlers oder Anton Bruckners? Tschaikowsky scheint nur dienlich, wenn er bereits im Vorfeld durch ein programmatisches Gewand Eindeutigkeiten des Nussknackers und Mausekönigs verspricht und uns klar macht, welches Verstehen hier das Richtige ist: „Worauf es mir ankommt, ist, zu zeigen, daß wir vor dieser Aufgabe stehen, die Vielfalt der Sprachen nicht etwa durch Rationalisierung oder Bürokratisierung wegorganisieren zu wollen, sondern daß ein jeder die Abstände und Gegensätze zwischen uns überbrücken und ausfüllen lernt, und das heißt, daß wir den anderen achten, pflegen und schonen und einander ein neues Gehör geben“ (Gadamer 1999, S. 347). Konstruktivistische Zugänge, in denen jeder Schüler sein eigenes Verstehen in die Bedeutungskonstruktionen einbringt, sind ausgiebig diskutiert. „Verstehen ist Sich-verstehen in der Welt“ (ebd., S. 345). Es ist eine Aufgabe, die im Musikunterricht täglich an uns herangetragen wird, Musik auf ganz individuelle Weise zu begegnen und nicht nur in der Vielfalt ihrer musikalischen Sprache zu ergründen, sondern sie auch in der individuellen Vielheit unserer Sprachen zu durchdringen und zu verstehen. Nicht nur die Verbundenheit gilt nach Friedemann Schulz von Thun als ein seelisches Grundbedürfnis, auch das Empfinden eines Standpunkts, eines Eigenwertes und ein ausreichender Grad an Freiheit und das Bedürfnis, mit dem eigenen Standpunkt auch von anderen anerkannt und respektiert zu werden, gehören dazu. Nur in solch einer Vielheit von Horizonten, die wir nicht verringern sollten, lässt sich Gemeinsamkeit erleben. All dies gilt nicht nur für den Musikunterricht …

Einzel-Beitrag kostenlos als PDF erhältlich