Musikalische Wunderkinder

Meinhard Ansohn

Jedes Kind ist ein Wunder, wenn es auf die Welt kommt. Musikunterricht in der Grundschule kann helfen, die kleinen und großen Wunder in uns allen zu wecken.

Kinder, über die man sich wundern kann

Kinder, die ein überragendes Spezialkönnen oder Wissen zeigen, gibt es. Man nennt sie manchmal Hochbegabte. Manchmal sind sie Hochgezüchtete. Mal aus eigenem Willen, mal aus Elternehrgeiz heraus, zeigen sie in der Öffentlichkeit, wie sehr sie sich von der Masse abheben. Das nannte man im 18. und 19. Jahrhundert Wunderkind. Heutzutage erscheint es fragwürdig, das Wort zu benutzen, als ob niemand wüsste, dass „Wunderkinder“ auch nur Menschen sind, die, oft zu Lasten ihrer allgemeinen Entwicklung, eine spezielle Seite ihrer Fähigkeiten ins Extreme gesteigert haben. Man geht heute von etwa 10 000 Übungsstunden aus, bis z. B. musikalische Höchstleistungen erreicht werden – bei entsprechender „Begabung“ und möglichst abgeschirmt von Ablenkung.

Begabung, Talent, Wunderkind

Jedes Kind ist ein Wunder. Körperlich meist mit allem ausgestattet, was es zum Leben braucht. Geistig meist wach und aufnahmebereit, was da in der Welt auf es zukommt. Seelisch meist in der Lage, auszudrücken, was ihm gut tut und was nicht.

Im Kind schlummern Kräfte, die rasch von seinem Lebensumfeld sortiert werden. Diese Kräfte werden gefördert oder abgeschnitten. Es gibt für sie Entfaltungsmöglichkeiten oder auch nicht. Sie sind erwünscht oder unerwünscht oder werden gar nicht erkannt. Da viele Menschen glauben, besondere Fähigkeiten seien einzigartig, nimmt man bei denen, die etwas gut können, oft nur dieses eine Talent, die „Begabung“ wahr und ernst.

Umgekehrt wird vielen Kindern (und Erwachsenen) kein besonderes Talent zugesprochen. Typisch für die Künste ist, dass man locker sagen kann: „Ich kann nicht malen.“ „Ich kann nicht singen.“ „Ich bin unsportlich.“ Schwieriger ist es mit „Ich kann nicht lesen.“ „Ich kann nicht rechnen.“ Das sagt man nicht so gern, weil es erwünscht ist, dass man das kann. Analphabeten und Menschen mit Rechenschwäche empfinden als Erwachsene immer ein Stück weit Scham: „Ich bin nicht so komplett, wie ich sein sollte.“ Wenn das Künstlerische fehlt, erscheint es vielen Menschen dagegen nicht als Schaden. Vor Kurzem sagte ein Schüler zu mir: „Wozu brauche ich Musikunterricht? Ich hab doch Google.“

So entsteht die Frage, ob wir überhaupt im Musikunterricht Kompetenz ausbilden können, wenn immer häufiger behauptet wird, man könne (und wolle) sowieso keine musikalischen Ziele haben. Ein bisschen Spaß reiche ja.

In den 1970er war die gängige Lehrmeinung, dass der größte Teil an Wissen und Können erlernt wird. Anfang der 1990er kamen dagegen Studien zu dem Schluss, dass viele unsere Fähigkeiten durch Vererbung festgelegt sind. Es gab in beiden Trends spürbare bildungspolitische Interessen, jeweils mal gut, mal schlecht für die künstlerischen Fächer.

Heute scheint es so zu sein, dass sich die Idee vom „Talent“, das für „Musikalität“ verantwortlich sei, hemmungslos durchgesetzt hat. Vor allem die Medien suchen und finden, generieren und fördern Talente, überdurchschnittlich begabte Menschen, die auch schon mal als Wunderkinder durchgehen können, wenn sie nur jung genug sind. Unbewusst entstehen so Einstellungen, mit denen ein Glaube an sich selbst, an „Selbstwirksamkeit“ (Bandura) entweder klein gehalten wird oder in Einzelfällen in hypertrophe Star-Träume abgleitet.

Das lernförderliche Konzept der Nachentfaltung für alle Menschen, die es wollen (Jacoby 2004), müsste eigentlich als Plakat in der Schule hängen. Wir sprechen von Teilhabe an etwas, aber nicht von forschendem, schöpferischem Unterricht für alle „jenseits von begabt und unbegabt“ (Jacoby ebd.). Dabei müssten wir immer wieder neu für einen Musikunterricht eintreten, der fördernde Bedingungen für das oft frühzeitig Gehemmte schafft und hemmende Bedingungen reduzieren hilft.

Fördernde und hemmende Bedingungen

Fördernd ist, wenn Erwachsene, Eltern und Lehrende Kindern Gelegenheiten geben, sich auszuprobieren. Fördernd ist, wenn sie den Impulsen der Kinder positiv gegenüberstehen, wertschätzen, würdigen, ermutigen, sich Zeit nehmen. Fördernd ist, wenn Gegenstände für vielfältige Betätigung in Haus und Schule zugänglich sind, die Möglichkeiten eröffnen, sich auszuprobieren.

Hemmend ist, wenn ablehnendes Verhalten oder Verbote das Ausprobieren behindern. Andererseits ist auch hemmend, wenn der elterliche Ehrgeiz das Kind zu Zielen treibt, die es nicht selbst hat. Die Liste der „Wunderkinder“, die durch strengen Drill kurzfristig hochgepuscht wurden, um dann am Leben zu scheitern oder ins Mittelmaß zurückgleiten, ist lang.

Die Klimperstunde

Von Mozart wird erzählt, er habe schon mit zwei Jahren den Klavierhocker erklommen und drauflos gespielt. Wenn die meisten heutigen Schülerinnen und Schüler als Zweijährige nicht permament einen Klavierhocker zur Verfügung hatten, sollten sie ab und zu mal einen im Musikunterricht besetzen können. Wir nennen bei uns diese Stunde Klimperstunde, nicht um das freie Spielen abzuwerten, sondern um Mut zu machen, dass alle mal drankommen ohne schon etwas „können“ zu müssen.

Von Mozart wird erzählt, er habe schon mit zwei Jahren den Klavierhocker erklommen und drauflos gespielt. Wenn die meisten heutigen Schülerinnen und Schüler als Zweijährige nicht permament einen Klavierhocker zur Verfügung hatten, sollten sie ab und zu mal einen im Musikunterricht besetzen können. Wir nennen bei uns diese Stunde Klimperstunde, nicht um das freie Spielen abzuwerten, sondern um Mut zu machen, dass alle mal drankommen ohne schon etwas „können“ zu müssen.

Spielregeln sind zunächst: Wer spielen möchte, darf das tun. Bei mehreren Bewerbungen entscheidet das Los. Wer schon gespielt hat, kommt auf eine Liste, die erst wieder freigegeben ist, wenn alle, die spielen wollten, dran waren. Das kann mehrere Wochen dauern, da pro Unterrichtsstunde in der Regel nur fünf Kinder drankommen. Wir haben ja auch noch Singen, Liedbegleitung, Rhythmusspiel, Tänze, Musik hören im Programm.

Ein Kind spielt am Flügel (Klavier oder E-Piano gehen auch, haben aber weniger Prestige). Es drückt Tasten nach eigenem Gefallen. Höchstens zwei Minuten lang, damit andere auch drankommen. Anschließend gibt es nach angemessenem Applaus Fragen an die Klasse: „Wurden viele oder wenige Töne gleichzeitig gespielt, viele oder wenige nacheinander, mit oder ohne Pausen, mehr dunkle, mittlere oder helle Töne, zart oder hart?“

Auch wenn immer mal ein Kind eine Melodie probiert (Alle meine Entchen, Flohwalzer-Beginn, Elise-Beginn) sind es die gleichen Fragen. Im vermeintlich Bekannten suchen wir die gleichen Kriterien wie bei fremder Tonzusammenstellung. Wir lernen zuzuhören. Und wir öffnen kleine Türen für Nachahmungsversuche.

Wir fangen an zu verstehen, dass Musik, die wir einfach probieren, zunächst fehlerlos ist. Musik, die wir mit Absicht spielen, ist dagegen fehleranfällig und setzt Arbeit voraus. Deshalb spielen Kinder, die kein Klavierspiel gelernt haben, beim Probieren oft „besser“ als die, die schon etwas können. Trotzdem ist es natürlich wertvoll, etwas zu können – auch wenn es dabei Fehler gibt.

Das Ziel, Lust auf Instrumentenspiel zu vermitteln und Scheu vor dem fremden Objekt zu nehmen, lässt sich durch konsequente Klimperstunden erreichen. Wir suchen aber nicht nach dem neuen „Wunderkind“, sondern nach dem Wunder der Erkenntnis, dass wir mehr können als gedacht.

Komponieren: Zwischen Werkstatt und Zauberei

Was bei der Klimperstunde funktioniert, geht auch in der Komponierwerkstatt. Benötigt werden Instrumente, die leise gespielt werden können, z. B. Stabspiele mit weichen Schlägeln, Keyboards mit Kopfhörern, aber möglichst ohne Preset-Melodien.

Wir komponieren, d. h. wir stellen Töne zusammen, die uns gefallen. Dazu muss ausprobiert werden: Wie klingt eine Reihe aufwärts, wie eine Reihe abwärts, wie sind Sprünge, wie ist etwas, das man zweimal spielt oder etwas, das man umgedreht spielt, langsamer oder schneller. Bei den Erst- und Zweitklässlern geht das am besten zu zweit. Allein ist man schnell einsam und weiß nicht weiter, zu dritt kommt Ablenkung ins Spiel.

Vorgaben sind dabei eher hinderlich, denn das Ziel ist es, herauszufinden, wie man durch Versuche – so wie in der Klimperstunde – zu einem Stückchen Musik kommen kann. Schon die ersten kleinen Vorspiele („Wer hat schon etwas erfunden und möchte es vorspielen?“) können die Anderen ermutigen, dranzubleiben.

Nach wenigen Komponierstunden gibt es oft viele Kinder, die nochmal und nochmal spielen möchten, weil sie gerade erst entdecken, wie sich Töne durch Wiederholungen und Varianten zu Formen verdichten. Es entstehen – begleitet von der Aufmerksamkeit der Anderen – kleine Vorhaben und Lust, mehr herauszufinden.

Singwettbewerbe – ein Missverständnis

Superstars, Supertalente, Supervoices sind in den letzten zwanzig Jahren gewachsen und in gleichem Maße das Selbstvertrauen in die Ausdrucksfähigkeit der eigenen Stimme gesunken. Viele Erwachsene sagen, sie sängen nur unter der Dusche, allein im Auto, im Dunkeln unter einer Brücke. Oft wissen wir gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, gemeinschaftlich zu singen. Chöre in der Schule schrumpfen, Karaoke wird größer.

Hier geht es oft nur um ganz kleine Schritte, wenn wir herausfinden wollen, ob unter unserer ungeübten Stimme etwas schlummert, das Musik machen kann. Gerade wenn Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen in einer Klasse sind, wäre es gut, Melodien ohne Wörter zu singen, Silben wie „dü, dü, dü“ oder „no, no, no“ und damit Melodien zu singen, die wir mögen. Immer höher oder immer tiefer, immer schneller oder in Zeitlupe, laut und leise.

Instrumente spielen – ein Hürdenlauf

Eine kleine instrumentale Übung, z. B. mit Xylofonen, lässt sich als Trainingscamp oder auch als Wettbewerb gestalten. Töne treffen, locker spielen, auf Tönen tanzen, all das kann das Spiel für uns werden. Mit der Stoppuhr: Wer spielt am schnellsten fehlerfrei? Wer spielt am leisesten fehlerfrei? Es kann auch ein Musikstück werden, wenn mehrere dieser Stationen gleichzeitig gespielt werden. Wenn wir die eine oder andere Viertel als zwei Achtel spielen, sind wir schon fast wieder beim Komponieren. Das ist eine kleine, überschaubare Aktion, die auch für überzeugte Nichtmusiker Erfolgserlebnisse bringen kann und vielleicht Lust auf mehr Lernen und Zutrauen weckt. Manch ganz kleines Wunder lässt sich da erleben.

Fähigkeiten können, sollen, müssen sich entwickeln

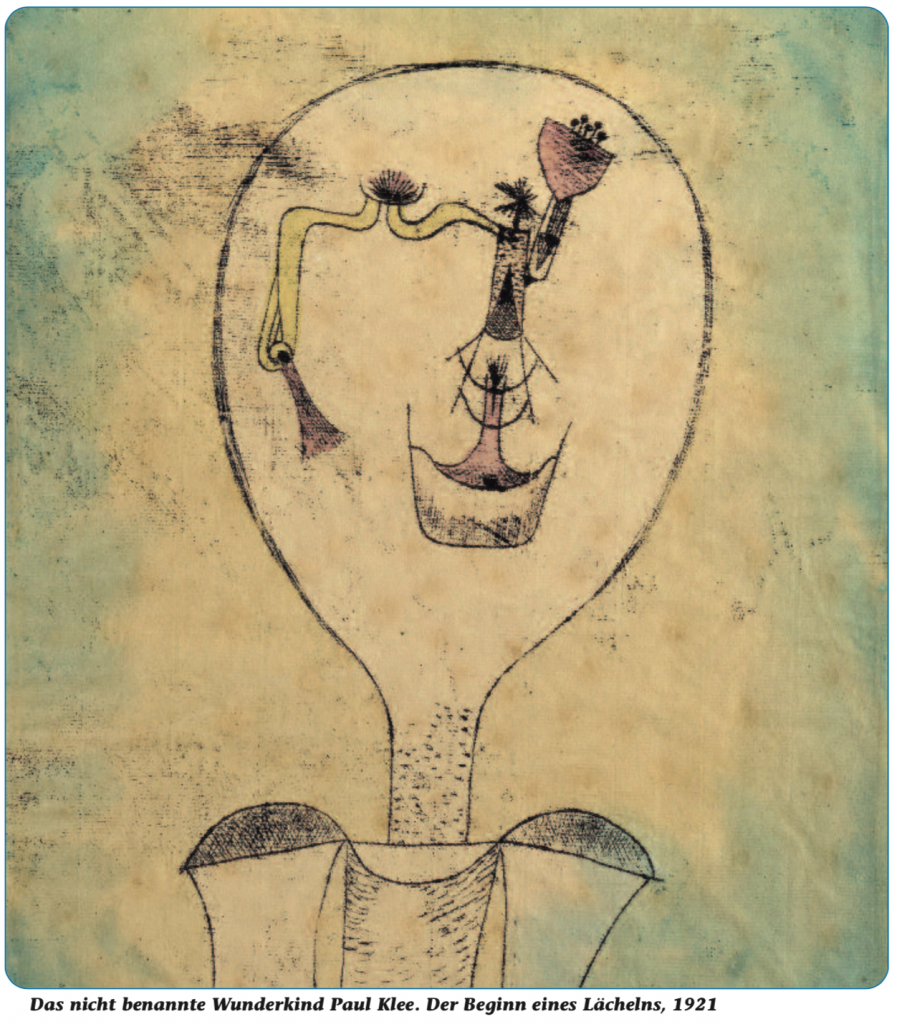

Bei manchen Künstlern zeigt sich erst nach vielen Jahren, dass da Wunder angelegt waren. Paul Klee, der berühmte Maler, wurde 1879 in der Schweiz geboren und ist dort, nach vielen Jahren in Deutschland, 1940 gestorben.

Bei manchen Künstlern zeigt sich erst nach vielen Jahren, dass da Wunder angelegt waren. Paul Klee, der berühmte Maler, wurde 1879 in der Schweiz geboren und ist dort, nach vielen Jahren in Deutschland, 1940 gestorben.

Als Kind malte er, wie alle Kinder malen. Außerdem spielte er sehr gut Geige, sodass er schon mit zehn Jahren im Berner Stadtorchester mitspielen durfte. Bis zum Ende der Schulzeit wusste er nicht, ob er Musiker oder Maler werden sollte. Er entschied sich dann für die Malerei und machte Musik nur noch zum Spaß.

Nie wurde er als Wunderkind bezeichnet, aber er hatte große Fähigkeiten, die sich in über 10.000 Bildern und Zeichnungen zeigen. Mit der Entscheidung zu malen, bildete sich seine eigene Sichtweise der Dinge heraus. Obwohl Portraits und Köpfe nicht sein Hauptwerk ausmachen, lässt sich darin gut erkennen, wie genau er zeichnen konnte, aber wie anders er Gesichter sehen WOLLTE, um etwas zu zeigen, das ein Foto nicht vermitteln kann.

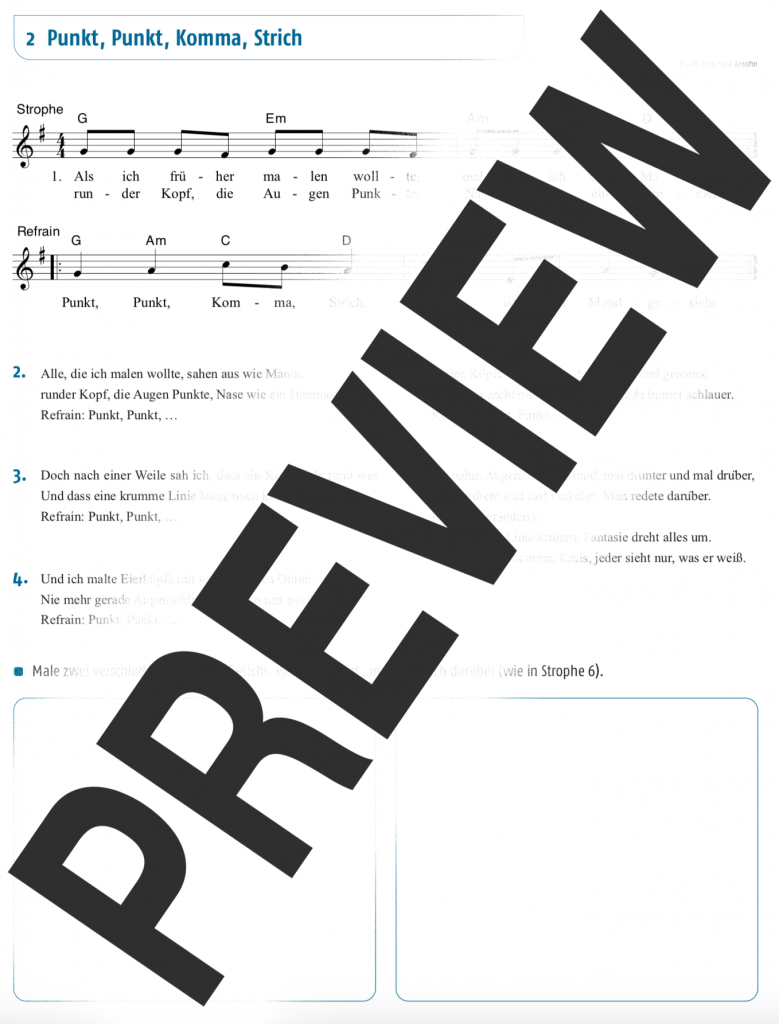

Punkt, Punkt, Komma, Strich

Wenn wir das Lied Punkt, Punkt, Komma, Strich singen, singen wir über das Malen, aber auch über die Fähigkeit, eigenes Denken zu entwickeln. Das Lied sagt: Es ist gut, Zutrauen zu sich zu haben und etwas, das man ganz gut kann, gern und oft zu tun, egal, ob andere das gleich toll finden oder nicht. So kann ganz Neues und ganz Eigenes entstehen. Bei Paul Klee war das so und erreichen seine Bilder Preise wie ein ganzes Haus.

Erhellendes dazu kann man in der online-Ausgabe der Neuen Musikzeitung (nmz) lesen: „Wunderkinder gibt es nicht“ von Edmund Wächter.