Gleich – ähnlich – anders

Jürgen Oberschmidt

Annäherungen an ein grundlegendes musikalisches Gestaltungsprinzip

Gleich – ähnlich – anders. Drei Begriffe, die in unserer fachpolitischen und fachdidaktischen Diskussion sofort Gedanken an Diversität und Verschiedenheit, an Inklusion und Transkultu- ralität wecken, zumal gesamtgesellschaftliche Realitäten häufig immer noch im vordergründigen Lippenbekenntnis eines gemeinsam gesungenen Liedes „Wir sind Kinder dieser Erde“ steckenbleiben.

Im Rahmen dieses Beitrages sollen diese Begriffe nun als musikalische Gestaltungsprinzipien gelesen werden, als „Schlüssel und Begleiter für das Verstehen von Musik und den Umgang mit ihr“ (Richter 2012, 59). Mit diesen musikalischen Gestaltungsprinzipien gilt es, Musik phänomenologisch zu entdecken und zu ergründen, was sie im faustischen Sinne „im Inneren zusammenhält“ – ohne dabei einen Pakt mit dem Teufel einzugehen, welche Gestalt er auch immer annehmen möge.

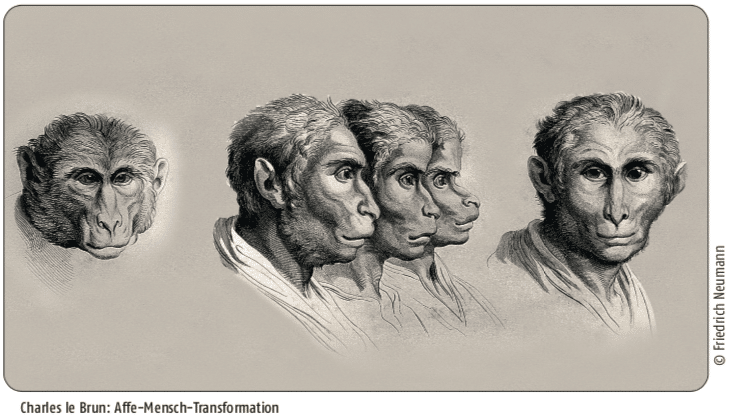

Von der Musik ausgehend, weisen solche Zugänge aber immer auch über diese hinaus, hin auf das Dasein eines Menschen, „der sein Leben verstehend lebt“ (Richter 2012, S. 12). Auf diese Weise zeigt sich „die Haltung eines Menschen, der auf der Suche ist nach dem eigenen Leben im Wust der eigenen Fremdbestimmung – im Umgang mit sich selbst, im Dialog mit den anderen, mit den ‚Sachen‘, mit den ‚Verhältnissen‘ und mit ihrer Geschichte“ (ebd.). Alle Dinge dieser Welt erinnern uns an andere Dinge. Etwas, das uns an nichts erinnert, hätte wohl keinen Bestand in dieser Welt. Personen erinnern uns an andere Personen, Erlebnisse, an das, was wir früher schon erlebt haben, Musik erinnert uns stets an andere Musik. Der Begriff „ähnlich“ stammt vom Mittelhochdeutschen „anelich“ und meint ursprünglich „über Ahnen verwandt“. In einer späteren von Martin Luther eingeführten Bedeutung wird das Einende („ehnlich“ als Nebenform zu „einlich“) hervorgehoben. Wer hat nicht bereits als Kind von seinen entfernten Verwandten hören dürfen, dass man ganz nach Vater, Mutter oder einem unbekannten Vorfahren gewachsen scheint und Ähnlichkeiten attestiert bekommen, die man oft weder spüren kann noch nachvollziehen möchte?

Dass wir uns im Leben ständig vergleichen und dabei den Zustand des Gleichseins oder der Abgrenzung anzunehmen suchen, indem wir uns nebeneinander stellen, ist eine überaus menschliche Eigenschaft. Dies gilt für die großen Weltgespräche der Menschen über sich selbst genauso wie für die täglichen Diskurse im Klassenzimmer. Im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Fremderfahrung bezeichnet der Phänomenologe Edmund Husserl das fremde Subjekt als Analogon des konstituierenden Ichs: Der andere verweist auf mich selbst, ist Spiegelung meiner selbst, aber nicht im eigentlichen, im physikalischen Sinne, sondern in einer besonderen, quasi überschreitenden Hinsicht.

Biografisch gedacht: Gleich, ähnlich, anders

Gemeinsam durchlebte Situationen können Menschen verbinden: Robert Schumann und Heinrich Heine sind eng mit der Stadt Düsseldorf verbunden, Heine wurde hier geboren, Schumann verlebte hier seine letzten produktiven Jahre. Es sind äußerliche Gemeinsamkeiten der romantischen Doppelgänger, die uns auch heute noch in institutioneller Präsenz der Heinrich-Heine-Universität und der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf begegnen. Der persönliche Kontakt beschränkt sich auf einen Brief und eine leibhaftige Begegnung vom 8. Mai 1828 in München, über die der junge Schumann in seinem Tagebuch notiert: „Heine – geistreiche Unterhaltung – ironisches Männchen – liebenswürdige Verstellung.“ Gleiches, ähnliches, anderes finden wir in den ästhetischen Korrespondenzen der inneren Begegnungen, etwa in den feinen Nuancen der Gedichtvertonungen, wie sie sich hier im Umgang mit Ironie in den „alten bösen Liedern“ zeigen. Aber auch im Umgang mit Intermedialität, mit Musik, Tanz, Literatur, Bild in Heines „Florentinischen Nächten“ so wie in Schumanns Denken im Dazwischen der Künste.

Musikalische Form beruht auf dem Prinzip des Erinnerns

Musikalische Formung beruht ebenso auf dem Prinzip des Erinnerns. Wir lassen uns von einer Variation fesseln, indem wir sie mit dem bereits gehörten Thema abgleichen, hören eine Durchführung, stiften dabei Bezüge auf das Gehörte und richten Erwartungen auf das noch zu Hörende. In den Schattierungen „gleich, ähnlich, anders“ lassen sich grundlegende Gestaltungsprinzipien beschreiben, die in ihren feinen Nuancen zwischen Gleichem und Verschiedenem dafür sorgen, dass wir uns von Musik fesseln lassen und sie nicht nur als eine dekorierende Klangtapete wahrnehmen. Diese Justierungen regulieren auch, ob eine Musik als unser funktionaler Begleiter, etwa bei den Hausaufgaben, in langweiligen Mathematikstunden oder beim Autofahren, einsetzbar ist oder ob sie als reine Darbietungsmusik unsere ganze Aufmerksamkeit einfordert. Weil nun irgendwie alles mit jedem vergleichbar zu sein scheint, macht sich die Wissenschaft auf den Weg, relevante von nicht relevanten Kriterien für einen Vergleich zu trennen – und an dieser einschränkenden „Algebra der Logik“ hat auch der Musikunterricht zu partizipieren, der sich an einer „gefährlichen Wissenschaft“ anlehnt, weil er vom „mathematischen Begriff der Gleichheit“ (Mauthner) ausgeht: In unseren Zugängen gehen wir von festzementierten Formmodellen aus, die sich in ihrer erstarrten Gleichheit definieren, um im lebendigen Phänomen jeweils wohlgefeilte Ausnahmen zu entdecken, die man dann auf einen göttlichen Funken der Inspiration zurückführen kann. Die heilig gesprochene Sonatenform ist hier ein Paradebeispiel: Wir hören ein identisches Moment im Verschiedenen, suchen Gemeinsamkeiten im zerklüfteten Gelände zu fassen. Das ist kein einfaches Verlangen. Schließlich gilt es im Unterricht den Ausnahmefall in seinen Verschiedenheiten zu loben, ohne das nötige Erfahrungswissen erworben zu haben, den Regelfall zu kennen.

Im Beschreiben von Ähnlichkeiten deuten wir ein Phänomen, indem hier konkrete Kriterien in Anspruch genommen werden. Es sind Kriterien, die nicht a priori als gemeinsame Kennzeichen gegeben sind, sondern die als solche Unterscheidungszeichen im Unterricht erst zu erarbeiten sind. Zwar erinnert uns ein Mops eher an eine Katze als an einen Schäferhund, doch müssen wir uns vom Biologen erklären lassen, dass beide zur Art der Hunde gehören und selbst der Mops seiner wilden Stammform des Wolfes zuzuordnen ist.

Auch im Musikunterricht ist es kein Selbstläufer, Ähnlichkeitserinnerungen einzufordern, während sich den Schülerinnen und Schülern in ihren subjektiven Äußerungen ganz andere Räume von Nähe und Ferne eröffnen. Es sind keine der Musik angeborenen Eigenschaften, sondern auf Erfahrung beruhende Schemata, wenn wir ein romantisches von einem barocken Klavierstück zu unterscheiden suchen, wo doch beide aus lauter Sechzehntelnoten bestehen.

Eine Alternative wäre, Musik gleich zu spülen und mit reichlich Weichspüler im Tank ihrer Komplexität zu berauben, sie in simplifizierenden Zuschreibungen („Das Fagott ist der Großvater“) zu erdrücken, auf ein theoretisch-mathematisches Konstrukt zu reduzieren („Der Punkt verlängert die Note um die Hälfte ihres Wertes.“) oder im simplifizierenden Musizieren zu ersticken.

Übergänge – Transformationen

Schülerinnen und Schüler finden auch ihre eigenen Wege durch die unübersichtlichen Gebiete und entwickeln dabei ihre selbst erlesenen und manchmal auch äußerst kreativen Hörwege. Ähnlichkeit lässt sich als ein Spezialfall der Analogie fassen. Dabei muss sich ein musikalisches Ereignis in ein ihm ähnlichen System überführen, eben transformieren lassen, wobei wesentliche Kriterien – vielleicht auch nur in einem übertragenen Sinne – invariant bleiben und sich als gleich, ähnlich, anders im anderen Medium zeigen. Musik lässt sich ins Bild setzen, ins (manchmal auch geflügelte Wort) fassen, in Bewegung transformieren, wobei wichtige Strukturmerkmale oder Ausdrucksmomente nun in narrativen Settings künstlerischer Inszenierungen erscheinen.

Im Film Transformers (2007), der auf Hasbro-Spielfiguren basiert und dessen Transformationsideen sich inzwischen auch in Legomodellen verwirklicht finden, werden wir mit Maschinenwesen konfrontiert, die ihre Körper in andere Formen verwandeln können. Mit Blick auf ästhetische Transformationen sollten diese Legomodelle als Anschauungsmaterial für einen Didaktik-Oskar nominiert werden: So wie sich hier Ähnlichkeiten im gänzlich anderen Gewand zeigen und man auf reflektierende Weise den neuen Formen forschend nachgehen kann, lassen sich diese Übergänge auch in einer zur Musik erzählten Geschichte und einer Bewegungstransformation verfolgen.

Zwischen den Künsten

Gleich, ähnlich, anders – hier lassen sich auch die Übergänge zwischen den Künsten einordnen. Man denke an die Schneisen, die allein Robert Schumann in seinen Auseinandersetzungen mit der Philosophie und Dichtung, durch sein literarisches Schreiben, seine aphoristischen Schübe in den Briefen und Tagebüchern, seinen Kritiken aber auch den eigenen Liedvertonungen durch die verschiedenen Kunstsparten geschlagen hat. In den Kategorien gleich, ähnlich, anders zeigen sich aber auch Zuschreibungen, mit denen sich im Unterricht die verschiedenen Künste vergleichen lassen. Seien es nun allgemeine Annäherungen zeichentheoretischer und wahrnehmungspsychologischer Art oder ganz konkrete Gegenüberstellungen, wenn man etwa die Kategorien gleich, ähnlich, anders an impressionistische Kunst, an Malerei und Musik anlegt und Musik im Zeichen des Selben, des Anderen, des Analogen betrachtet.

Denken in Ähnlichkeiten

In dem Gefüge von „gleich – ähnlich – anders“ lässt sich auch die Sprache einordnen, in der (nicht nur im Unterricht) über Musik gesprochen wird. Fachbegriffe beruhen auf einem Unterschied und versuchen, die Dinge unserer Welt zu bezeichnen, in ihren Verschiedenheiten zu klassifizieren und in ihren Differenzierungen einzukästeln. Im Gegensatz zur Wissenschaftssprache ist unsere Umgangssprache metaphorisch angelegt. Metaphern sortieren und eliminieren nicht, sie weiten den Blick für neue Horizonte, indem sie verwobene, manchmal konfuse, aber dabei immer auch kreative Ähnlichkeitsspielräume eröffnen. Vorbei ist die Zeit der großen Begriffsgeschichten, des Handbuchs der musikalischen Terminologie, der Lexika zu ästhetischen, philosophischen und historischen Grundbegriffen, die ihre Autorität versprechen, indem sie ihre imposanten Buchrücken aneinanderstellen und das zementiert-begriffliche Wissen stapeln. Der amerikanische Linguist Georg Lakoff und sein Philosophenkollege Mark Johnson haben in ihrem Buch Leben in Metaphern dargestellt, dass all unser Denken metaphorisch organisiert ist: Wir leben in metaphorischen Konzepten, die auf Ähnlichkeiten beruhen und unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln strukturieren: Das Leben ist eine Reise, wenn wir uns auf einem beschwerlichen Weg befinden. Dieses kreative Medium der interpretativen Erkenntnisbildung findet auch im Musikunterricht seine Anwendung. Nicht nur, wenn wir Töne unterschiedlicher Frequenzen als „hoch“ und „tief“ im Raum anordnen, wenn wir von einem musikalischen „Satz“ oder „Gedanken“ sprechen, sondern gerade auch, wenn Schülerinnen und Schüler in kreativen Konzeptionalisierungen und Analogiebildungen Musik in ihre Worte fassen.

Musik: Gleich, ähnlich, anders

Gleich, ähnlich, anders? Bei Igor Strawinsky steht ein Komponist wie Antonio Vivaldi nicht hoch im Kurs, behauptet er doch, der rote Priester hätte ein Konzert 400 Mal komponiert. Wie lässt es sich im Unterricht herausarbeiten, dass seine Konzerte – auch jenseits der vier Jahreszeiten – sich unterscheiden wie die Blätter eines Baums? Wie sich die Konzerte gleichen und doch alle verschieden sind? Es ist ein kunstvolles Spiel mit dem Setzkasten des Ritornellmaterials, das gleich, ähnlich, anders in immer wieder anders zusammengestellten Solo- und Tuttikomplexen erscheint. Das wird besonders deutlich, wenn man nicht nur die zu Lebzeiten gedruckte Opus-Ware, sondern auch die spät entdeckten (und Strawinsky daher noch nicht bekannten) handschriftlichen Spezialanfertigungen für Vivaldis eigenen Gebrauch in seine Betrachtungen einbezieht. In der Geometrie können Körper, die gleich, ähnlich, anders in Form und Gestalt auftreten, durch Streckung oder Achsenspiegelung ineinander überführt werden. Umkehrung und Krebs, Augmentation und Diminution sind die entsprechenden kontrapunktischen Techniken, die in den der Mathematik analogen Operationen, in den Spiegelachsen der Fugenkünste erscheinen. Gleich, ähnlich, anders lässt sich hier in historischen Perspektiven verfolgen. Etwa an den Fugen Bachs, der Vivaldis Formkonzept gleich, ähnlich, anders in den harmonischen Dispositionen seiner Fugen aufnimmt, statische Flächen aus Dux und Comes mit modulierenden Zwischenspielen kombiniert und damit formale Räume absteckt, die seinen Vorgängern noch nicht möglich erschienen. Die Komponisten des 18. Jahrhunderts scheinen über „anelig“, über Ahnen miteinander verwandt. Und einer dieser Ahnen, dessen Kompositionen nicht zuletzt über die globalisierende Kunst des Notendrucks und des emsigen Verlegers Estienne Roger über den ganzen europäischen Kontinent Verbreitung fand, war jener Geigenlehrer des Ospedale della Pietà in Venedig, der ein und dasselbe Konzert 400 Mal komponierte und dessen Wirken so lange im Schatten Johann Sebastian Bachs stand.

Das Prinzip der entwickelnden Variation

Auch das Prinzip der entwickelnden Variation spielt im Dazwischen von gleich, ähnlich, anders. Es zeichnet sich aus durch eine schrittweise, eben sich langsam entwickelnde Abwandlung eines gegebenen Motivs, sodass sich Strukturen allmählich verändern und fließende Übergänge entstehen. Arnold Schönberg zeichnet sich für diesen Begriff verantwortlich, um Johannes Brahms nicht als rückständig, sondern als Wegbereiter des musikalischen Fortschritts herauszustellen. Im Allegretto grazioso der 2. Sinfonie wird deutlich, wie aus mannigfaltigen Ableitungen aus einem Motiv über verschiedene, vermittelnde Instanzen ein thematischer Komplex entsteht, aus dem dann wiederum fast unmerklich neue Gestalten hervortreten.

Das eröffnende Motiv ertastet die Sekund, streckt sich zur Quarte, umspielt seinen Gedanken in verschiedenen Nuancen, durch die Triolenbewegung – als vermittelnde Instanz – ändert sich die Richtung, werden neue Räume erschlossen.

Ein Motiv, dass sich zum Thema weitet und sich dann in den anderen Formteilen immer wieder anders zeigt. Solche Erfahrungsmuster der entwickelnden Variation lassen sich auch im Gleich, Ähnlich, Anders veranschaulichender Wortspiele (etwa wie: Nase – Hase – Haue – Haut) oder in den fließenden Metamorphosen in den Grafiken Maurits Cornelis Escher aufdecken.

Entwicklung durch Variation als Unterrichtsprinzip?

Allzu oft gehen wir im Unterricht den Weg, Musik nach ihren eindeutigen Gewissheiten abzutasten und zu umstellen. In den groben Messinstrumenten der Parameteranalysen und ihren Begrenzungen gehen die zarten Schattierungen und Rätsel der Musik nicht auf. Üben und Wiederholen, das Abarbeiten einzelner Fragestellungen scheinen ungeeignete pädagogische Instanzen zu sein, sich der Musik in ihrer einmaligen Erscheinung zu nähern. Ein Unterricht, der sich nach dem Prinzip einer „Entwicklung durch Variation“ aufbaut, stellt sich gegen Trennlinien und Grenzen, die oft nur willkürliche Einschnitte in ein unendlich bewegtes Ganzes bedeuten. Schwindende Stabilitäten eröffnen die Möglichkeit einer Dynamik des freien Gedankenflusses, wie sie Heinrich von Kleist in seinem Essay Über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden darstellt: Aus einem Vorwärtstasten entwickeln sich neue Motive, die immer wieder umgebildet und ausgestaltet werden. Auf diese Weise entstehen erneuerte Erfahrungsfelder, die unser Denken von den ursprünglichen Vorstellungen wegziehen, neue Gedanken eindringen lassen, in denen das Gleich, Ähnlich, Anders der ursprünglichen Eindrücke immer wieder aufscheint: „In der Blüte, ja schon in der Knospe eines Apfelbaums ist der ganze zukünftige Apfel mit all seinen Details vorhanden – die haben nur noch zu reifen, zu wachsen, um ein Apfel zu werden und ein Apfelbaum, der seinerseits selbst fruchtbar tragen wird“ (Arnold Schönberg, Symphonien aus Volksliedern).

Beitrag inkl. aller Arbeits- und Lösungsblätter kostenlos erhältlich